建築基準法で義務付けられている「確認申請」

ワンストップサービスなら手厚くサポート

そこで今回は、確認申請の概要やそれに向けた準備について詳しく解説します。確認申請をスムーズに済ませたいときにおすすめの「ワンストップサービス」についても触れますので、ぜひご覧になってみてください。

確認申請とは何か

まずは確認申請の基本を理解しておきましょう。

建築物が法律で定められた基準に適合していることを確認

冒頭で述べたとおり、建築確認とは建築物が建築基準法やその他の関係法令に適合しているかを工事着手前に確認する制度です。建築確認に必要な申請が「建築確認申請」であり、実務では「確認申請」と呼ばれています。

建築確認は、違法建築を未然に防ぎ、地震や火災といった災害時にも安全な建物づくりに寄与しています。建物の強度や耐火性能だけでなく、防災計画や避難経路といった人命を守る設計についてもチェックされるのが特徴です。建物用途ごとに求められる基準が異なり、工場や倉庫といった特殊建築物※は特に厳しく定められています。

確認申請は建築主がすることになっていますが、専門的な内容を含むため、必要な書類の準備や申請時の質疑回答ではプロのサポートがあると安心です。

※特殊建築物とは

以下のいずれか、または複数に該当する建築物

・不特定多数の人が利用する建築物

・衛生・防火上特に規制すべき建築物

・周辺への影響が大きい建築物

建築確認の対象となる建築物

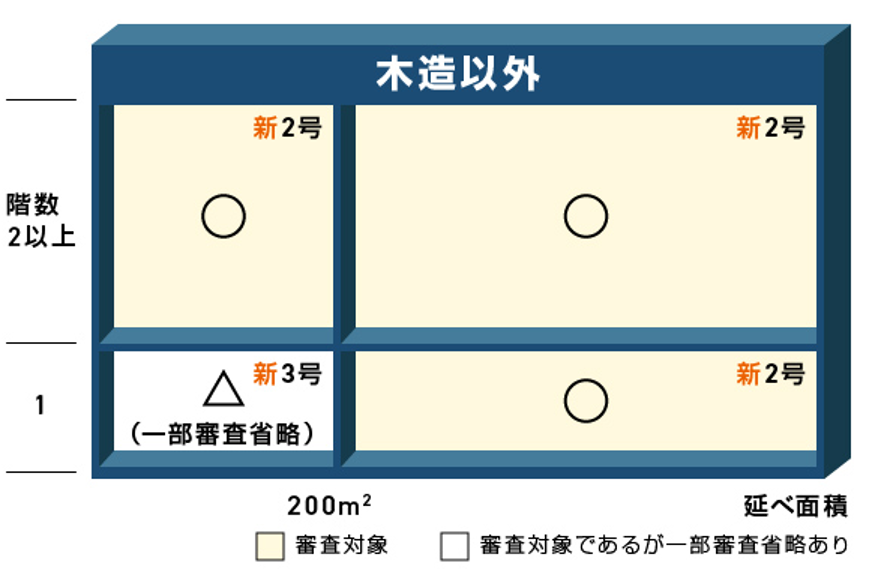

倉庫や工場で使われることの多い鉄骨造や鉄筋コンクリート造の場合、建築確認の対象となる建築物は以下の表(引用:国土交通省)のとおりです。令和4年に建築基準法改正があり、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物以外の建造物は構造によらず建築確認が必要になりました。

※都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区等外では、平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物は審査対象外

確認申請の準備や流れ

次に、確認申請の準備や流れをご紹介します。

申請前に準備する書類

まずは建築確認に必要な書類を準備しましょう。以下のリストは、多くの確認申請を受け付けている「日本建築センター」が指定している必要書類から一部を抜粋したものです。

- 連絡票

- 確認申請書

- 建築計画概要書

- 委任状

- 構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書

- 防災計画書

- 現地調査表

- 建築基準関係規定チェックリスト

- 建築工事届

- バリアフリー法 移動等円滑化基準シート

- 構造計算適合性判定の申請をした旨の届出

- 建築物省エネ法に係る書類

- その他特定行政庁が定めた図書

- 設計図書(意匠・構造・設備)

- 構造計算書

これらを揃えるには、意匠・構造・設備・法規といった幅広い知識が求められます。非常に高度な専門知識と経験が必要なので、建築に不慣れな建築主がひとりで準備するのはあまり現実的ではありません。あらかじめ設計者に協力を依頼しておくことをおすすめします。

申請先

建築確認を行っているのは、主に以下の2つの機関です。

公共工事や特殊条件で計画する建築物は特定行政庁の建築確認が必要になりますが、一般的な建築物であれば民間の指定確認検査機関に申請するのが一般的です。設計者に相談しながらスムーズに進められる機関を選定しましょう。

建築確認申請の流れと必要な期間

確認申請の一般的な流れは以下のとおりです。

- 書類を準備

- 事前相談(2週間程度)

- 質疑応答(1~2週間程度)

- 本申請

- 審査および質疑応答(1ヶ月程度)

- 確認済証の交付

- 着工

申請の内容に問題がなければ、確認申請書を受理してから35日以内に確認済証(建築確認が完了したことを示す書類)を交付するように建築基準法で定められています。しかし、申請時に指摘がないことはほぼありませんので、本申請の前に事前相談をして問題の確認・修正を済ませておくのが一般的です。

建築確認に必要な期間としては、事前相談および質疑応答で約1ヶ月、本申請の審査で約1ヶ月、全体で2ヶ月程度と考えておくとよいでしょう。規模が大きかったり複雑な建築物だったりすると、本申請の審査が最大70日まで延びるケースがありますので、事前相談で確認しておくことが大切です。

建築確認申請にかかる費用

建築確認申請にかかる費用は、申請先のホームページなどで確認できます。ここでは、参考として日本建築センターの費用をご紹介します。

| 床面積 | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 |

|---|---|---|---|

| 床面積≦500㎡ | 110,000円 | 130,000円 | 140,000円 |

| 500㎡<床面積≦1,000㎡ | 200,000円 | 220,000円 | 220,000円 |

| 1,000㎡<床面積≦2,000㎡ | 300,000円 | 280,000円 | 310,000円 |

| 2,000㎡<床面積≦3,000㎡ | 390,000円 | 320,000円 | 370,000円 |

| 3,000㎡<床面積≦4,000㎡ | 460,000円 | 340,000円 | 410,000円 |

| 4,000㎡<床面積≦5,000㎡ | 530,000円 | 360,000円 | 450,000円 |

| 5,000㎡<床面積≦6,000㎡ | 600,000円 | 390,000円 | 490,000円 |

| 6,000㎡<床面積≦8,000㎡ | 670,000円 | 420,000円 | 540,000円 |

| 8,000㎡<床面積≦10,000㎡ | 750,000円 | 450,000円 | 590,000円 |

単位:円(非課税)

中間検査と完了検査

建築確認を受けた建築物は、工事状況の検査が必要になります。「中間検査」と「完了検査」があり、それぞれ以下のタイミングで検査を受けます。遅くともその2週間前には申請先に連絡しておきましょう。特定工程は特定行政庁によって異なるので、詳しくは特定行政庁の最新情報を確認してください。

中間検査

特定工程完了時(3階建て以上の建築物のみ、共同住宅は例外あり)

完了検査

工事完了時

【東京都の特定工程】

・木造 :屋根工事

・鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 :1階の鉄骨建て方工事

・鉄筋コンクリート造 :2階床、梁の配筋工事

中間検査および完了検査では、書類検査と現場検査を受け、指摘があった場合は是正対応のうえ報告し、問題なければ検査済証を交付してもらえます。検査済証は、建築物が法令に違反していないことを証明する大切な書類なので、大切に保管しておきましょう。

ワンストップサービスの活用で申請をスムーズに

申請業務を円滑に進めてスムーズに事業をスタートするには、設計・申請・施工・検査対応までを一括でサポートしてくれるサービスが頼りになります。設計図書や構造計算書の準備だけでなく、質疑応答なども対応してくれれば安心ですね。ゼネコン、設計事務所、専門メーカーなどは対応しているケースが多いので、発注前に確認申請や中間・完了検査に対応してくれることを確認しましょう。

ストラクトは、ワンストップでテント倉庫や上屋テントを承ります。手間をかけずに施設を増やしたいとお考えの際は、ぜひご相談ください。

おわりに

確認申請は、違法建築を防ぎ、安全な建物を実現するために必要な法律上の手続きです。工場や倉庫は建築確認が必要な規模になるケースが少なくないので、事前に必要な準備や流れを確認しておきましょう。非常に専門的な対応が求められますので、設計者などにサポートを依頼し、スムーズに進められるように準備を整えておくことをおすすめします。

ご質問・ご相談などがありましたら

お気軽にお問い合わせください